2019年01月24日

平成31年初日記

松の内もとっくに過ぎて完全に通常モードの平成31年。

いやはや、久しぶりにログインしたら「265日ぶり」と表示されて自分に呆れるやら、

月日の早さに驚くやら。

今年はせめてお仕事報告だけでも、まじめにUPいたします。

ブログエントリーを振り返ると、私が縁あってフリーライターになって七年目に

なりました。

途中、双子女児出産で一年あまりの産休もありましたが、

「書く」仕事を細く長く続けられるのも一重に「フリーランス」という

働き方のお陰さまだと思っています。

収入面では不安定なフリーランスですが5年余り不妊治療をしていた私にとって、

正社員で8時間働く環境では「毎月の生理周期」にあわせて変動する妊活スケジュールに合わせるのは困難だっただろうと想像に難くないのです。

もちろん、そういった意味では夫が基本的な生活基盤を支えてくれましたし精神的にもフォローしてくれたからこそ。

この仕事スタイルと妊活を両立できたと感謝しきりです。

入籍7年目にして授かった双子はすくすく育ちまして、昨年11月に2歳の誕生日を迎えました。

自我大爆発で絶賛イヤイヤ期の二人ですが可愛さも人一倍。

そろそろ習い事もはじめたいので、育児は適当に(笑)自分自身の健康にも留意しながら今年も仕事に邁進する所存です。

三日坊主にならないように、とにかく「仕事」に関わることは記録していくますので、

引き続きよろしくお願いいたします。

いやはや、久しぶりにログインしたら「265日ぶり」と表示されて自分に呆れるやら、

月日の早さに驚くやら。

今年はせめてお仕事報告だけでも、まじめにUPいたします。

ブログエントリーを振り返ると、私が縁あってフリーライターになって七年目に

なりました。

途中、双子女児出産で一年あまりの産休もありましたが、

「書く」仕事を細く長く続けられるのも一重に「フリーランス」という

働き方のお陰さまだと思っています。

収入面では不安定なフリーランスですが5年余り不妊治療をしていた私にとって、

正社員で8時間働く環境では「毎月の生理周期」にあわせて変動する妊活スケジュールに合わせるのは困難だっただろうと想像に難くないのです。

もちろん、そういった意味では夫が基本的な生活基盤を支えてくれましたし精神的にもフォローしてくれたからこそ。

この仕事スタイルと妊活を両立できたと感謝しきりです。

入籍7年目にして授かった双子はすくすく育ちまして、昨年11月に2歳の誕生日を迎えました。

自我大爆発で絶賛イヤイヤ期の二人ですが可愛さも人一倍。

そろそろ習い事もはじめたいので、育児は適当に(笑)自分自身の健康にも留意しながら今年も仕事に邁進する所存です。

三日坊主にならないように、とにかく「仕事」に関わることは記録していくますので、

引き続きよろしくお願いいたします。

2017年10月18日

2017年08月28日

久しぶりの投稿

アプリからテストアップしてますが、

なんとブログ更新自体四年ぶり⁉︎

我ながらびっくりだわーΣ('◉⌓◉’)

あれから様々なお仕事をさせて頂き、

昨年ついに妊娠出産というビッグイベントも経験させて貰いました。

ぼちぼち仕事復帰もしているし、再び記録をつけるべくアクセス!

さて、うまくいくかしら…。

なんとブログ更新自体四年ぶり⁉︎

我ながらびっくりだわーΣ('◉⌓◉’)

あれから様々なお仕事をさせて頂き、

昨年ついに妊娠出産というビッグイベントも経験させて貰いました。

ぼちぼち仕事復帰もしているし、再び記録をつけるべくアクセス!

さて、うまくいくかしら…。

2012年08月21日

沖縄音楽旅行Vol.4

このたび、8月15日に発行された沖縄のアーティストがアテンドする沖縄音楽旅行本『沖縄音楽旅行Vol.4』。

100 OKI SONG SELECTION OKINAWA TACOS YAタコス屋が選ぶ百沖のうた、ライティングを担当しました♩

アメリカ文化が色濃く影響している沖縄では、中南米を起源とするタコスはもはや県民のソウルフード。

しかも元祖タコス屋といわれる名店が多く存在する沖縄市は、言わずもがな沖縄を代表するミュージシャンが数多く生まれた土地だけありタコスと共に育まれたミュージシャン多数。

今回は編集長Codaさんが特にミュージシャンとの交流が深い5店舗をPick Up!

まず沖縄音楽全般の知識が薄い私ですが、あのタコス屋さんとあのミュージシャンの意外な関係やエピソードも知る事が出来て、とても楽しい取材となりました。

本来中南米のタコストルティーヤ(皮)はとうもろこしの粉を焼くのが主流ですが、沖縄は焼いたトルティーヤをさらに”揚げる”という独自の進化を遂げたというのが個人的には興味深いトリビアだったり。元々タコスは大好きなので取材中、毎度タコスを食べさせて頂いたのが心底嬉しかったりしました(笑)!

取材させて頂いた皆様、本当にありがとうございます。

それにしても今回声をかけて下さった編集長のCodaさんとは今はなき沖縄インディーズミュージック&サブカルチャー雑誌『hands』以来のご対面だったりして、人の縁って年月を経て繋がることもあるのだなぁーと有り難く感じたお仕事でもありました。

Codaさん、YUKIねーさんありがとうございます(ぺこり)

沖縄各所に設置されておりますので、見かけたらどうぞよろしくお願いします!!!

詳細はこちら

☆沖縄LOVElog

2012年08月19日

道

昨日はお仕事で敬愛する天描画家・大城清太さんのギャラリー「Office 天描」を取材させて頂きました。

清太さんの作品との出会いは数年前に遡るのですが、作品の素晴らしさもさることながら地域の祭事を司る神人(カミンチュ)だったおばあさんから受け継いだ「黄金言葉(くがにくとぅば)」の数々、沖縄の自然に息づく様々な神様のお話全てが印象深く、仕事とはいえ話しは尽きる事なく長時間居座ってしまいました。

今回はギャラリーの取材だったのですが、清太さんが天描画家になると決意してから出会った様々な方とのエピソードが大変興味深く、また私自身もシンクロする部分がいくつかあり、

(道が決まるというのはこういう事なのだ・・・)

と神妙な気持ちになりそのままの思いを清太さんに伝えると同意して頂けたのが個人的にはすごく嬉しかったです。

またそれが人の自然のありようではないかと感じるとても清々しい時間でした。

今回かなりタイトなスケジュールで、県外の方々向けに沖縄の魅力的なヒト、店、行事、スポットなどを取材していくのですが、

この出会いから生まれる何かにワクワクしている自分が居ます。

初回の取材、かなりカリー(嘉例)のついた一日でした。

(そしてBlogを書く余裕があるのは今日くらいかも知れません;)

清太さん命の薬(ぬちぐすい)になるお話、ありがとうございました。

2012年08月12日

不惑まであと3年

「不惑」って言葉は、すこぶる仕事の出来る知的女史のプロフィールをキッカケに知った

いわゆる”40歳”を表現する言葉。

ここ数ヶ月、三十路手前にも感じた何ともいえない焦燥感に駆られて、暇さえあれば本屋に通って自分を納得させる言葉を探していた。

別に現実が不幸って訳じゃない。

むしろ三十数年の人生で、なかなか幸せな状態で生活しているし自分が好きな事を仕事にしているし、多分凄く幸せといっても良い環境に居ると思う。

10代の数年間、心ない他人の暴力で人間不振になり「起きてたら死んでいたらいいのに。」と考えながら寝床についていた時代にタイムトリップして、いまの私を見せて励ましてやりたい位に人生を楽しんでいるような気さえする。

それなのに、なんだろうねー10年ごとにやってくるこの言いようの無い感情は。

20代後半の時の理由はハッキリしている。

当時結婚を考えていた相手と別れたことに始まり、色恋ばかりに走り仕事で特別なキャリアを積んで来なかった自分への情けなさや後悔に苛まれ、現状を打開するためには、何かを変えないといけないことに気づき初めて自分の人生に”危機感”をもって立ち向かった。

その時期、私の人生に大きなヒントをくれたのはやはり本だったが、その他にもカウンセリングや占い、自分探しの旅など、出来ることは何でも試したお陰様で自分なりの目標に辿り着き、そこへひたすら走り続けることで迷いは消え、仕事に邁進し、気がついたら今の旦那と出会っていた。

そこから数年の月日が流れ、今年になってアレヨアレヨと以前志していた仕事に返り咲き、おこがましくもフリーで好きな仕事が出来る状態になったというのに、またまたあの頃と似た感情に襲われるのは何故なんだろう?

こんな自分はもの凄くワガママじゃないか?とか、てか人生50年位で終わるんじゃないかとか、意味の分からない負のスパイラルに陥って行く寸前に、答えは突然授けられた。

それは私の日記に何度か登場してくる、私的パワースポットカフェ「Book Cafe Bookish」の明日香さんに選んで頂いた本を読んだことと、昨日実に10年ぶりに訪ねたとあるシャーマン(ユタ)に告げられた言葉が10年前と驚くほど一致していたからだった。

様々な言葉が、ここ数ヶ月の自分自身の状態を明らかにし、どうも曇りがかっていた空から太陽が顔を出し、淀みなく快晴になっていくような感覚があり

「これで良いのだ。」

とバカボンのパパ並みに納得してしまった。

元々、年齢を重ねることに恐怖感はない。

ただ、漠然と人生を過ごし過ぎ去った後で後悔するのが、私の最も嫌悪する生き方なので少しでも早く手を打とうとつい気ばかりが急いてしまう妙な性格なのだ。我ながら面倒くさい。

それにしてもオモシロイことに、自分を納得させる”Key”に出会えた瞬間に、くすぶっていた仮案件の仕事が決まったりプライベートでの短期スパンでの目標が定まるのは、やはり時々見えざる存在が私をガイドしているような気がしてならない。

答えが決まっているなら、なんで遠回りさせるんだろうと恨めしく感じることもあるけど、謎が解けた時の爽快感を思い返すとその遠回りは自分にとって”贈り物”だったんだと気付く。

未来は明るい。

□不惑

子曰、吾十有五而志乎学、三十而立、四十而不惑、五十而知天命、六十而耳順、七十而従心所欲不踰矩。

[書き下し文]子曰く、吾(われ)十有五にして学に志す。三十にして立つ。四十にして惑わず。五十にして天命を知る。六十にして耳順う(したがう)。七十にして心の欲する所に従えども矩(のり)を踰えず(こえず) 。

[口語訳]先生(孔子)がこうおっしゃった。『私は十五歳で学問に志し、三十歳で独立し、四十歳で迷いがなくなり、五十歳で天から与えられた使命を知り、六十歳で人の意見を素直に聞けるようになり、七十歳で自分の心の欲するままに行動しても人の道を踏み外すことがなくなった(行き過ぎた振る舞いがなくなった)』

[解説]「論語」の中でも非常に有名な篇であり、15歳で若くして学問に専心する決意をした孔子の志学の精神、耳学問や書物からの学鑽によって30歳で一人立ちしたこと、それ以降の人徳を積み重ねる人生を簡潔かつ的確に回顧して表現している。孔子は経済的に貧困な貴族階級に生まれたので、正式な学問体系に則って学問を積み重ねたわけではないが、理想とする周(西周)の王道と礼制を政治に復古させるために周の政治体制と礼楽の精髄を学んだ。

古代中国の封建社会では20歳で成人として認められ、30歳で妻帯して社会的に自立するのが普通であったが、孔子もその社会慣習に拠って30歳で立ったと考えられる。40歳で惑わないという事については、孔子の波乱の人生と故国・魯の政治状況を省みると、魯の正統な君主である昭公への忠誠と忠誠を貫くために帰国することを迷わないと解釈することも出来る。孔子が理想としたのは、飽くまで、歴史的な正統性をもつ有徳の君主による政治(王道)であり、実力主義の権力闘争を勝ち抜いた貴族諸侯による政治(貴族)ではなかった。

当時、魯国の君主である昭公は、有力貴族である三桓氏(孟孫・叔孫・季孫の有力な家臣)に圧倒されて国を追われていたが、孔子は三桓氏による魯の統治の正統性を認めることはなかった。孔子が50歳になって知った天命とは、自分に与えられた寿命・才徳・機会では、自分が目指した「魯国の王道の再建」は不可能であるという宿命のことであると言われる。この篇は、私達が人生を如何に生きるべきかという「一般論としての人生の指標」として読むこともできるが、孔子の実際の人生を踏まえて読むと「孔子の実体験から生まれた比類なき道標」として解釈することもできる。

2012年08月09日

体験と精神の継承

紫外線と灼熱の太陽と台風の進路が気になる盛夏8月。

否、それよりも何よりも終戦記念日と旧盆の季節といった方が沖縄の夏といった感覚がするのは、やはり幼い頃から祖母に戦争の話を聞きながら育ったからだろう。

祖母は祖父と結婚した翌年に太平洋戦争が勃発。

身重の身体で艦砲射撃の降りしきる地獄のようなこの地を両親や幼い弟妹を連れて必死に逃げた。

私が子供の頃、一緒にお風呂に入った時、彼女の右足の内股に銃弾が貫通した跡を見て

よくもあの時代を生き延びてくれたと幼心に感じたものだった。

大人になってから、

「あなたのおばあさん達の戦争体験の記録を残していた方がいい。」

とアドバイスしてくれる方に出会ってはいたのだけど、

私自身は耳にタコが出来る位に聞いて来たその話を、あらためて記録することに気が向かずに数年が流れた。

そしたらどうだ、年始に沖縄伝統空手のライティングを依頼してくれたF氏が、次世代に戦争体験を継承しアーカイブするプロジェクトを担当する事になったというではないか。

幸い、私にはあの戦争を体験して生き残っている家族がいる。

そしてかねてより

「私の体験を遺してちょうだい」

と祖母の妹にあたる大叔母にもお願いされていた。

なんだか今年はつくづく、自分の「家族の物語」という徹底的なリアルに向き合わなければならないのだと感じこのプロジェクトに応募し、彼女達の戦争の記憶を記録することを決めた。

数日後、担当のF氏やタイムスの記者さん、琉球大学の学生さん等が我が家を訪問し、彼女達の話を聞いてくれたのだけど、数時間も止まらぬその饒舌ぶりに半ば驚いていた。

何故ならあの戦争を体験した方々は、辛い体験を思い出したくないため口が重い人が多いらしく彼女達のように積極的に語る体験者は珍しいというのだ。

「なぜ、そんなに明るく語れるんですか?」

という誰かの問いに

「性格だと思う!」

と呵々と笑う祖母や大叔母を見て、あの時代を生き抜いた人間の強さをあらためて感じた。

そして、あの悲惨な戦争の体験談はもちろん、その時代を生き延び乗り越え今の時代を築いてくれた逞しい彼女達のスピリットこそ継承すべきだと痛感した。

まだ始まったばかりのこのプロジェクトに沢山の協力者や賛同者が集まることを祈りつつ、

微力ながらも協力していくことが私の今年下半期のライフワークの一つとなりそうだ。

[沖縄タイムス]

戦争体験募る 県が「平和のウムイ事業」

http://article.okinawatimes.co.jp/article/2012-07-20_36565

2012年07月31日

念願のオバネヤ製本教室

昨年の不動の時期(体調不良その他)の、何とも歯がゆい自分らしくない環境を変えるキッカケになってくれたのが、浦添市にあるブックカフェBook Cafe Bookishで開催された”ブクブク交換会”でした。

たまたま友人が実行委員をすることになり、彼女からも

「気晴らしに参加してみては?」

と声をかけて貰っていたんですね。

でもって、何となく不安もありつつ出かけて行ったその会場には、本好きで個性的な面々が勢揃い。

全員が自分が持参した本のプレゼンをするのですが、その中でも何故かひときわ気になる女性がいまして・・・

それが、今回製本教室の講師をして下さったオバネヤさんでした。

確か、その頃オバネヤさんは「自分が本を直したり、製本したりすることは世間に認めて貰えない」と思っている様子でしたが、私は何故かオバネヤさんの製本に対するひたむきな情熱が凄く印象的で、いつかこの女性と深く話しをしてみたい。と思うようになりました。

あれから1年半くらい経った頃でしょうか?

確か私がフリーでライター活動を開始する前くらいから、オバネヤさんは着々とご自身の活動の理解者に巡り会い、様々な場所でワークショップを開催するようになったんです。

私は彼女のブログを読みながら”いつか参加するぞ!”と意気込んでたんですが、不思議なくらいに仕事とスケジュールがバッティングしまして、いつしか時間が流れてしまっていました・・・。

ところが!先日、ちょうどオバネヤさんと出会ったBook Cafe Bookishで、第10回目の製本教室が開催されることを知りギリギリ応募。

念願叶って、オバネヤ製本教室に参加することが出来ました。

久しぶりにお会いしたオバネヤさんは、淡い花柄のワンピースとレースのボレロが似合うとても素敵な女性になっていて、

心なしか以前より乙女になっているような印象を受けました。

まぁ、話してみたら中身はそのままで(笑)やはり独特でおもしろい感性の持ち主!いやーこのお方は期待を裏切りません。

相変わらず、マイペースに自分のやりたいことを着実に積み上げている姿が活き活きとして魅力的でした。

それにしても今回のオバネヤさんとの出会いもそうですが、最近私の周囲には既成概念に囚われない

働き方や生き方をチョイスしている人が増えて来ているように感じます。

人間って、もっと”やりたいこと”や”好きなこと”が仕事になってもいいのだな。

きっと、それが自然なのだろうな〜と思わされることが多々有りまして、

「まさか自分がフリーランスでライターするなんて!おこがましい!」

と感じていた過去の自分がすごく小さく感じる気がします。

有り難いことに名乗り始めた頃から、コンスタントに毎月お仕事の依頼を頂いていて、まるで見えない何かに守護されているような

”あなたの進む道はこれでいいんだよ”

って誰かが後押ししてくれているみたいな不思議な感覚があるのです。

さて、オバネヤさんの製本教室でつくったノートには「叶えたい夢を書いてみる」という

素敵なオマケもついて来たので、以前別のワークショップ作った宝地図同様に楽しく未来を書き込んでみたいと思います。

オバネヤさん、楽しい時間をありがとうございました*

2012年07月30日

『沖縄雑感003』 配信

フリーアナウンサー・諸見里杉子さんからの有り難いお声かけにより実現した

沖縄の日常を届ける『沖縄雑感』も3回目を迎えました。

今回はお中元シーズンということもあり、”贈り物”をテーマに私の体験を

朗読して頂きました。

この文章に登場するのは、教育関係の職場で働いていた時代の上司なのですが、

おそらく三十数年の人生で出会った誰よりも厳しく、人間臭く、説教臭く(笑)

でも人一倍の愛情と正義感に充ちた”行動する人”でした。

私はこの上司に、決して諦めない心や姿勢、生涯学び続ける事などなど徹底的に叩き込まれました。

もう一度、この方の部下として働けるかと言われたら、「無理!」と即答しちゃうんですが(汗)その時の同僚や先輩含め

あれから数年経った今も時々連絡を取り合い、年に一回は集まるお付き合いの続く”濃い”体験を共有した仲間です。

さて、今年もお中元の季節がやって来ました。

皆さんには心から逢いたい人生の師はいますか?

観て、聴いて、味わって頂けると幸いです。^^

『沖縄雑感003』

沖縄の日常をテーマに、写真とナレーションでお届けするミニ番組。

ナレーション:沖縄を拠点に活動するナレーター諸見里杉子 http://www.pana-works.com/

文・写真:ライター 真境名育恵 http://umiunagi.ti-da.net/

2012年07月07日

Nile's NILE6月号

またまた久しぶりの更新。

しかも最近、お仕事報告ばかりですみません;

実は怒濤の渡仏劇から帰国した翌日のこと、このブログを通して

「沖縄空手」に関するライティングのオファーを頂きまして、旅の余韻に浸る暇もなく

取材・執筆させて頂いたのが写真の『Nile's NILE6月号』です。

たまたま沖縄特集を組んだ編集部の方が、このブログのエントリーを読んで下さりオファーメッセージを

頂いたのですが、どうやら知的好奇心をもつ富裕層のためのポータルサイトWEB-NILEが会員様向けに発行している雑誌だそうで、ちょうど喜瀬別邸からリッツカールトン沖縄になったラグジュアリーホテルの取材がてら、沖縄の武に着目してくださり沖縄空手の元と言われる”手(ティー)”からひも解く武の検証といった内容の記事を書いて欲しいとのこと・・・。

頼まれたからには!と、ともかく必死で原稿に取り組んだのですが・・・自分的には実力不足甚だしく気持ち的に撃沈;)

いや、その、あの原稿は掲載して頂いたんですが、さすがプロの力量と仕事を垣間見せて頂きましてすごく良い勉強になりました。

↑冒頭部分以外は、私の書いた文章そのものを使って下さって感謝しきりのページ。

↑一応、ちゃんと書いたよーっていう証拠写真。

編集部の方に率直に

「知的富裕層って、何を基準に判断するんですか?」

と聞いた所、

「弊社では年収1500万以上の方となっていますが、実際には総資産額一億近い方が該当するそうです。」

と微笑みながら教えてくださいました・・・;)

いやー世の中いろんな会員制システムが存在するものなんですね〜。

それにしても、いろんな層の方々が沖縄古来の空手に着目して下さっていることに感激しつつ、

私、生涯をかけて年収1500万以上稼げる人間になれるのかしらと。しばし遠い目をしてしまいましたとさ;)

県内ホテル等(ナハテラス/ブセナテラス/その他)のラウンジに配布されているらしいので、見かけたら是非ご一読くださいませ☆

2012年06月01日

『沖縄雑感002』 配信中

最近慌ただしくてお知らせが遅くなってしまいましたが

フリーアナウンサー・諸見里杉子さんとのコラボ

『沖縄雑感002』

が先月から配信されています。

今回のテーマはロージャースプラザハウスショッピングセンター・フェアモールについて。

写真は「rg5月号」のテナントページでチームを組んだプロカメラマン・小橋川絵里奈さんに提供して頂きました。

(あ、ブログ写真は私の撮影です;)

こちらでも何度か書いているかも知れませんが

子供の頃から祖母や母は

「ロージャースには、そこにしかない商品がある。」

と言っては私や妹を連れて那覇から沖縄市まで買い物に出かけました。

最近縁あってロージャースさんと一緒にお仕事させて頂くようになってから、

その時の母の言葉がしみじみ理解できるようになった気がします。

年2回ヨーロッパへ買い付けに出かけるスタッフ達の真剣勝負。

「沖縄の人達に良い商品をお届けしたい。」

「東京に行かなくとも、最先端の商品を提供できる場所でありたい。」

長年のバイイングで培った審美眼と交渉力そして胸一杯の愛情で、沖縄から日本初上陸のブランドや作家を紹介し続けるパワーはやはり圧巻。

話しを聴かせて頂くたびに、この場所に対する愛情が増していきます。

こんな小さな島のショッピングモールの名がファッションの最先端を発信しているイタリア・ミラノでも有名だと知った時にはうちなーんちゅとして、なんとも誇らしげな気持ちになりました。

ブランド志向やブルジョア思考とはちょっと違う

いわゆる”本物(ほんまもん)”を追求し創り続ける職人たちの技や精神に

ファッションという表現を介して触れられる場所。

それが私にとってのロージャース・プラザハウスショッピングセンターだったりします。

かつて私の幼なじみは言いました

「早くから本物に触れていれば、それに見合うだけの人間になれる。」

その言葉をしみじみ思い出す場所の一つかも知れません。

『沖縄雑感002』観て聴いて頂けると幸いです。

『沖縄雑感002』

沖縄の日常をテーマに、写真とナレーションでお届けするミニ番組。

ナレーション:沖縄を拠点に活動するナレーター諸見里杉子 http://www.pana-works.com/

文:ライター 真境名育恵 http://umiunagi.ti-da.net/

写真:カメラマン 小橋川恵里奈

2012年05月21日

『美しい空手』

年明けに知人(そろそろ友人と呼んでもいいかしら)から、声かけして頂いた

沖縄伝統空手に関するプロジェクトの一環・WEB版『美しい空手』が完成しました。

私はこのサイト中の”10人のちゃんぷるー記者団による25人の空手家インタビュー『空手の王国(電子ブック)』”

にて記者団の一人として参加しています。

記者団をはじめ制作の方々が沖縄若手クリエイター、地元有名ライターさんという錚々たるメンバーで

なんとも恐悦至極でしたが、自分なりの精一杯で沖縄伝統空手に向き合いながら執筆したインタビュー記事です。

今年は年始から「空手」をはじめとする沖縄伝統文化に縁があり、図らずも向き合い続けている現状ですが、

私の本意からすると、つい最近まで自分の生まれた沖縄が好きではありませんでした。

理由を挙げればきりがないのですが、例えば

アメリカと本土の狭間、本土と沖縄の狭間、おぼつかない自分のアイデンティティー、

密度の濃すぎる人間関係など全てが鬱陶しく、20代前半には何度も沖縄を脱出することを試みましたが失敗に終わりました。

今もふるさとは遠きにありて思うもの(室生犀星)の詩に共感しつつ、様々な問題を抱えるこの小さな島を「旅」という形で脱出することでバランスをとっている気がします。

なので今回の仕事を通して、自分のルーツに深く感謝することが出来たり、生まれ島の文化に誇りが持てるように

なったのは私自身にとって凄く有意義なことでした。

このプロジェクトに声かけして下さったF氏をはじめ、関係者の方々には深く感謝しています。

沖縄の伝統を見直し再発信する大切さを痛感した今回のプロジェクト、

WEB版『美しい空手』が多くの方達に見て頂けることを願ってやみません。

2012年05月03日

事の成り行き

1年で最も過ごしやすく爽やかな皐月、うりずんの季節・・・のはずなのに、

気の早い沖縄は梅雨入り宣言。

湿気でまとわりつくシャツがうっとおしい・・・

しばし熱気で頭がぼーっとなる。

ぼーっとした頭のまま、先週まで居た国へ想いを馳せる。

行き先は人生2度目のヨーロッパ、そして今回はパッケージツアーじゃない

パリ市主催の日本文化発信イベント”Le Jardin Japonais ”への参加がメインの目的。

このご縁は沖縄を代表するデザイナーの1人:MADONNAの山内光子先生が、たまたまお店に居合わせた母をイベント参加に誘ったのがキッカケだった。

母からの喜びの電話に驚いた私が、事の成り行きを山内先生に確かめに行くと、

今年はパリ市主催で日本の伝統文化、工芸、ファッションなどを紹介するイベントが、約1ヶ月に渡り開催されることになり、

山内先生も沖縄を代表するデザイナーとして招聘されたとのお話。

どうやら先生は、数年前にフランスで開催したイベントで素人モデルによるファッションショーを開催したらしく、

プロモデルのショーとは異なる盛り上がりに手応えを感じ、母を素人モデルの1人として誘ってくれたという経緯だった。

何となく話が飲み込めてからの展開は早かった、日本や沖縄の文化を海外で発信するイベントに参加出来る!

しかもスタッフとして参加するので渡航費も格安・・・結果、母だけじゃなく、妹、私、そして私の姑・・・と一家総出でパリへ行くことになったのだ。

(ご一緒したのはプロのモデルや琉球舞踊の方々も含め、確か約30名程の大所帯でございました。)

パリ(途中ロンドンへ2日)合計10日間のヨーロッパの旅は珍道中そのもので、アクシデントだらけの日々だったが、

沖縄の伝統文化である”紅型”をフランスで披露する素晴らしいショーに参加出来たことは勿論、

これまで出会うことのなかった分野で活躍する人達と出会い繋がりが出来たことなど、

全てが大きな財産になった。

もう、これには、ひたすら感謝しかない。

それにしても

つくづく人生って何が起こるかわからない。

タイミングがきた時に、その波に乗れるかどうか。

「ちゃんとご先祖様を供養しているからこその幸運だと思うのよ。」

そんな確信めいた母の言葉が、目眩を憶えるほど心に響いた五月雨の回顧録・・・。

@9日間同じ部屋で過ごした母と義母の逞しい背中。

@最終日慌てて観に行ったエッフェル塔。東京タワーに見えなくもない。

2012年04月28日

幸運を分けてくれる人達

ここ数日、仕事のチャンスを下さった方々、そこに至るまでのアドバイスをしてくれた人達にご挨拶に伺っています。

その人達は、

昔、ご縁のあった人だったり

友人が会わせてくれた人だったり、

思いがけず声をかけて下さった方だったり

私自身が”魅力的だ!(ピカーン!)”と感じて、居ても経ってもおれなくなり

いきなり会いに行き、ご挨拶をさせて頂いた方だったりと出会い方は様々です。

”袖擦れ合うも他生の縁”

とは良く言ったもので、遠い過去に出会った人に

自分が意図していないタイミングで、いきなり繋がることもあったりします。

ことわざ通り、いにしえからのご縁かも知れません。

自分の運命の転機に、出会う人をよく観察してみると

その人達は、相手に分け与えること日常的にしている人達なのだと

感じることがありました。

それはお金に集約された話じゃなくて、自分が持っているスキル、人脈、アイディア、

いろんなモノを出会った人に分けてくれるんです。

あぁ、そうか、だからこの人達は満ち足りて幸せそうなのだなと

しみじみ感じて、私もこういう人間になるために

力をつけなければと神妙な気持ちにさせられます。

反面、悪意をもって近づいてくる人、自分の都合の為だけに近づいてくる人など

当然のごとく世の中には居て、そんな相手の意図に気付いた時は速やかに離れます。

離れている間に、相手が変わることもあるので、またタイミングが来たら繋がることもある。

もしかしたら私自身が成長した時に、会えるチャンスが巡ってくるような気もします。

自分が気難しい部分のある人間なので、出会った人全員と良い関係が築ける訳もなく

ただ、出会った人は一度受け入れるというチャレンジ精神には富んでいるため、笑

いきなりイタイ目に合わされることも多々あります。

まぁ、それもご愛嬌。

私と出会って(図らずも)イタイ目にあった人から

「人の事言えないだろ!」

とツッコまれているのが、目に見えるようです。ゴメンナサイ。

そして最も大事にしているのは

つまづいた時、苦しい時、うだつが上がらない時に

連絡をくれては、叱咤激励してくれた人達。

こういう人は一生もんだと思ってます。

幸運を分けてくれた人達に幸あれ、いつかご恩返しに伺います。

と意気込むと、

「いや、あの、別にいいから、笑。」

と鼻息の荒さに引かれます・・・えぇ、勢いが良過ぎてすみません。

最後に写真は大好きな、天描画家・大城清太さんに

主人の名前(名字)からイメージして描いて貰った天描画。

作家さんは著作権の都合で

「作品の写真を撮らないでくれ」

と言われる方が大半ですが

大城さんは

「なんで?どんどん写真撮って貰っていいんですよ。むしろ撮って下さいと言ってますからね。」

と笑って言います。

そして、やっぱり思う訳です、こういう人が

”幸運を分けてくれる人”

なんじゃないだろうかと。

あぁ、私もかくありたい。

まだ道は遠くとも、未熟な自分にそう願います。

2012年04月27日

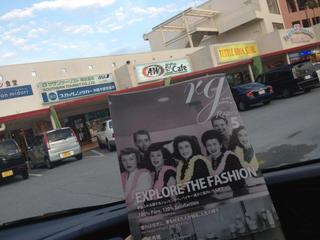

「rg」5月号

沖縄の魅力的な紙媒体が姿を消していく中、この月刊誌を発見した時は

「こんなカッコイイ雑誌があるんだ!」

と感激した記憶があります。

その紙媒体が日本最古のショッピングセンター・プラザハウスが発行する”「rg」”。

物心ついた時から、母に連れられてお洋服を選んでもらったり、

お祝いの時には「月苑飯店」で祝って貰った大好きなショッピングモール。

大人になってからはデートコースとなり

日々のルーティンから逃れたくなった時、息抜きに訪ねる場所でもあり

県外で生活していた時の郷愁の風景は、何故か生まれ育った那覇ではなく

沖縄市・コザ・ロージャース、プラザハウス・・・といった具合で、

故郷を象徴する場所でもありました。

それはおそらく、戦後の復興時、本土復帰前の沖縄で

逞しくも立ち上がった祖父母や母にとっての良き時代の想い出が込められた

場所だからこそ。

そんなプラザハウスショッピングセンターの月刊誌「rg」に執筆させて貰った経緯は

至ってシンプル。

とあるソーシャル・メディアを介して、社長本人に直接アプローチさせて頂いたのがキッカケ。

(実は十数年前、幸運にも取材させて頂いたことがあったのです。)

本来は、多才なプロフェッショナルである内部スタッフのみで制作していた本誌が

特別記念号を発行することになり、急遽人手が必要となったという絶妙なタイミングでのオファー。

それからの毎日はとにかく目まぐるしく、30数店舗の取材に1週間・原稿執筆に5日間といった具合で

あっという間に過ぎ去り、そして昨日待望の「rg」5月号が発行されました。

今回私はフェアモール15周年のテナント特集ページを担当しています。

大好きな場所で大好きな媒体に関われたこと、お金には換算出来ない貴重な経験を

させて頂いたこと、全てが夢見心地な日々でした。

私が動こうと決意した時に出会った言葉

”どんな素晴らしいアイディアも実行しなければ夢物語である”

あの時、この言葉に背中を押され、この場所に縁のある方達を

訪ね歩き、良きアドバイスに恵まれたこと、何より私の無謀なアプローチを

大きな度量で受け止めて下さった方に愛と感謝を込めて執筆しました。

手に取って読んで頂けると幸いです。

またお仕事、ご一緒させて貰えますように。

*イベント情報*

□プラザハウスフェアモール15周年 特別展

15515 琉米文化写真展

2012年4月27日(金)〜5月31日(木)

プラザハウスフェアモール内/3Fグローバルギャラリーにて開催

2012年04月25日

フリーアナウンサー・諸見里杉子さんとコラボ『沖縄雑感』

最近、人に恵まれている。

というか、これまで才能あふれる人達に出会って来たのに、

自分の自信の無さから、あまり表に出ようとしなかった為、

才能ある人達との接点を持つ機会がなかったのかも知れないなーとも思う;)

今回はフリーアナウンサーの諸見里杉子さんより

文章と朗読のコラボレーションの提案を貰い、新しいチャレンジ大好き!

な牡羊座としては突き動かされるままに即オーケー!

(自信の無さより、新しいこと好きが上回る性格;)

まずは何でもいいから制作してみよう!との言葉に背中を押して貰い

早速ブログエントリーから選んだ文章を読んで頂きました。

製作期間、なんと2日!(ドびっくり!)

なんか、もう、自分の文章が音声化されるって凄い!(しかもプロに!)

まだ実験的な試みではありますが、今後も続けて行く予定なので

何卒よろしくお願いします*

『沖縄雑感001』改

沖縄の日常をテーマに、写真とナレーションでお届けするミニ番組。

ナレーション:沖縄を拠点に活動するナレーター諸見里杉子 http://www.pana-works.com/

文・写真:ライター 真境名育恵 http://umiunagi.ti-da.net/

というか、これまで才能あふれる人達に出会って来たのに、

自分の自信の無さから、あまり表に出ようとしなかった為、

才能ある人達との接点を持つ機会がなかったのかも知れないなーとも思う;)

今回はフリーアナウンサーの諸見里杉子さんより

文章と朗読のコラボレーションの提案を貰い、新しいチャレンジ大好き!

な牡羊座としては突き動かされるままに即オーケー!

(自信の無さより、新しいこと好きが上回る性格;)

まずは何でもいいから制作してみよう!との言葉に背中を押して貰い

早速ブログエントリーから選んだ文章を読んで頂きました。

製作期間、なんと2日!(ドびっくり!)

なんか、もう、自分の文章が音声化されるって凄い!(しかもプロに!)

まだ実験的な試みではありますが、今後も続けて行く予定なので

何卒よろしくお願いします*

『沖縄雑感001』改

沖縄の日常をテーマに、写真とナレーションでお届けするミニ番組。

ナレーション:沖縄を拠点に活動するナレーター諸見里杉子 http://www.pana-works.com/

文・写真:ライター 真境名育恵 http://umiunagi.ti-da.net/

2012年04月09日

書評:『海の王国・琉球』

最近仕事で沖縄市の某所に通勤している。

毎日があっという間に過ぎ去り、そして現在進行形の怒濤の日々。

でも自分を活かしている、活かされている感触が確かにある。

そんな日々の中、先月に引き続き沖縄初の市民メディアOAM(沖縄オルタナティブメディア)の沖縄本レビューを書かせて頂きました。

今まで知る機会もあまりなく、向き合って来なかった琉球の歴史を知っていきたい。

でも、まだまだ道は険しいわ・・・;)

よろしければご一読ください。

◎沖縄本レビュー

2012-04-07

『海の王国・琉球』

著者:上里隆史

上里隆史という歴史学者を知ったのは数年前。

とある公民館講座で地域の歴史講座を受講した時だった。

受講した理由が至って不純。講師がおよそ私の抱いている学者という職業イメージには、似つかわしくない程の男前だったからである。

理由はともあれ、この著者の魅力が今まで興味のなかった琉球の歴史を知りたいと思う動機になり、この本を読みたいというモチベーションに繋がったのは事実だ。

そんな著者が書いた『海の王国・琉球』は、国境を超えた「海域史」という視点から「古琉球」の歴史を読み解いていくというもの。

古琉球とは十二世紀頃から一六〇九年の薩摩軍侵攻までの歴史を指す。その時代、王国の支配とは舟によってつながる海上ネットワークの支配であり、海域アジア(東シナ海域+南シナ海域)をつなぐ民間主導の交易ネットワークに包摂された一つの拠点としての琉球の性格に注目しなければならないと著者はいう。

さらに舜天王統(源為朝伝説)から始まり、英祖王統、察度王統、第一尚氏王統、第二尚氏王統と続く、血筋によって王統を区分している「王統史観」を骨格とした歴史書にある「古琉球」はリアルタイムではなく数百年後の王府の価値観で記述されたものであるとし、それのみに依拠して古琉球の全体像を描くことは極めて困難であり、今世紀のフィルターをはずした上で古琉球の歴史実態を見定める必要があると解く。

<海域>と<港市>をキーワードとして外の世界との関わりも視野に入れながら古琉球とは、どんな時代だったのかを検証している。全体を通して「古琉球」時代の人々は、海上ネットワークを駆使しアジアの拠点として諸外国との国交を通じて繁栄させるだけでなく、時には相手の文化を自国に取り入れさらに琉球風に進化させながら、実に巧みな外交をしてきた歴史を伺い知ることが出来た。

それにしても著者がいくら男前といえども、琉球時代の歴史を読むのは苦しい。沖縄生まれ沖縄育ちの私だが、学生時代に自分の生まれ島の歴史を充分に学んだ記憶がないからだ。日本史における「国生み」からはじまり様々な魅力的な武人が活躍した戦国時代までは何となく思い起こせるのに・・・そして歴史上の人物や情景に思いを馳せるというのに、琉球王国時代の歴史や人物について考えてみるどころか知る機会は殆どない。

これは私が不勉強なだけだろうか・・・?いや、やはり私達は自分の生まれ島に「誇り」が持てるだけの歴史的教育を受けてないように思う。

話が少し逸れるが著者もドラマ化の際に、時代考証に参加したという池上永一著『テンペスト』の大ヒットによって、かつて沖縄には「琉球王国」という国家があり、その王国を舞台に優秀な武人達が活躍し、中国を始めとする様々な国と類いまれな外交能力で交易し、時には防衛しながら王国を繁栄させ治めていく姿が話題を呼んだ。物語はフィクションであっても、その時代背景は「琉球王国」を描いたものであり、私にとってこれだけドラマティックで興味をそそられる琉球の歴史に出会ったのは初めての経験だった。

多分、我々うちなんちゅには、このような経験が不足している。

自分たちの歴史を様々な角度から知り誇りを持つことが、ひいては未来を担う子供たちのためにも必要なのではないかと、しみじみ考えさせられる一冊にもなった。

2012年03月28日

ほんまもん

大人になって結婚したり子供が出来たりして生活環境が変わると

あんなに毎日のように会って無限におしゃべりをしていた友人や

お互いの人生の酸いも甘いも知り尽くしている幼なじみと会えなくなる。

それでもふとした瞬間に思い出すことはいくらでもあって、

最近思い出したのが、誕生日の近い幼なじみ随一のキャリアウーマン。

二十代前半で某社の営業トップで人事マネージャーも任されていた彼女は

職場も近く、よくお揃いのスーツを着てお茶したり、おしゃべりに興じたものだが

そんな彼女が当時よく話していたのが

「本物に出会うことの大切さ」

だった。

彼女のいう”本物”とは、あらゆる美術品や工芸品の一流品であったり

それを作り出す人だったり、それにまつまるあらゆるエピソード。

その中でも私達は希少石と呼ばれる宝石が大好きだったので、

時折ホテルで開催される宝石販売展示場へ、品定めに出かけたりもした。

当時のわたしの経済力ではとても買えないお値段のものばかりだったけど、

「早いうちから本物に触れておくと、いつしか手に入れられるだけの人間になれる。」

というのが彼女の持論であり、

私は彼女のそんな心意気に心から感心していた。

本物と言えば、私の実家稼業が繁盛していた時代に

祖母や母が購入した着物、宝石、家具、その他諸々が

当時沖縄で入手出来る範囲での、いわゆる一流品であり、

いま思えばさぞかし素晴らしい品々だったのだろうけど

母達の買物道楽に付き合わされるのは、

幼い私には迷惑そのものであり、退屈な時間でしかなかった。

しかし華やかな時代も陰りがさし、戦後祖父母が盛りたてた稼業も傾き、

バブルもはじけ就職氷河期になっていく。

その頃になって初めて己の幼少期がいかに恵まれた環境だったかを痛感させられた。

そんな時代にあっても絶え間ない努力でキャリアを積み続ける

彼女の生き方や向上心に学ぶことは多かった。

そして彼女は本物や一流品を好んだが、身の程過ぎた贅沢や浪費を嫌った。

どんな時代でも、常に蓄財し次に向けての備えを怠らない

その日暮らしの呑気な私とは正反対で、

あの若さにして殊勝な価値観と持論の持ち主だった。

そんな我々も30代後半となり、毎年恒例の近況報告もかねたバースデーメールには

前職の不当解雇という不遇を立派に乗り越え、

新しい勤務先で早くも管理職につき、新人教育に奮闘する彼女の近況が綴られていた。

そのメールを読みながら、彼女から教えて貰った数々の哲学的価値観を反芻する。

いま彼女と話をしたら、どんな生きる哲学を披露してくれるのだろう。

再会に備えて、新しい体験や価値観を仕入れることが、私のライフワークの一つに

なっているといっても過言ではない。

2012年03月25日

刃金の質

元来スピリチュアルな世界に興味があった私は、

若い時分からいろんな占い師に未来の展望を聞いて回ったものだが、

行く先々で大概言われたのが

「あなたは本質に刃金のような性質を持っている」

ということ。

言われた当時は、この言葉の本質的な意味が理解出来なかったのだけど、

この年齢になってしみじみ感じるのは

刃金のように、打たれれば打たれるほど、

人生が大きく拓かれて来た。という実感。

10代の頃から「生きる」ことの

本質的な意味を自分に問うて来た私にとって

同時に「死」をも身近に感じるのが常であり

そういう意味では、本当に子供らしくない子供だったのだけど

そんな私の「生死」への疑問に、真剣に応えてくれたのが祖父だった。

刃金は猛火の中で何度も打たれないと磨かれない

楽な道を選べば、大きな学びも益も得ることもない

祖父の言葉を借りれば

「毒にも薬にもならない」

人間になっていたんだろう。

そういう意味では、若いうちから沢山の課題を

与えられてきたことは、幸運だったんだと思えるようになってきた。

でも

「毒にも薬にもならない」

って、ある人にとっては毒にもなるし

ある人にとっては薬にもなるので、

今までの人生で出会ってくれた人達にとって、

私との出会いが時には”毒”だったこともあるんだろうなと

己を省みる・・・反省すること多々あり。

元来が八方美人で気の弱い私には、あまりにも不本意な性質。

これからは、もう少し「足るを知る」という言葉を心に刻み、

淡々と生きていきたい・・・なんて一瞬でも考えたけど、

そんな風では、私はわたしらしく生きられないのだろうなと思い直す。

ならば、少しでも薬になれる人間になれるように、精進するのが自分らしく生きる道か。

人生の果実を味わうのは、まだ先になりそうだけど

得た時の喜びは、今の自分には想像出来ないくらい大きいのだと

思うことにする。

2012年03月12日

書評

先日、沖縄初の市民メディアOAM(沖縄オルタナティブメディア)さんが沖縄本の

レビュー書きを募集しており、これまた先月がっつり取り組んだ”沖縄空手”に関する本だったので無謀にも応募した。

有り難いことに書かせて頂けることになったのだけど、これが手強かった〜、汗。

かなり苦労しましたが、空手だけでなく沖縄の歴史も垣間見える内容になるよう

がんばりました;

よろしければご一読ください。

沖縄本レビュー

◎2012-03-10

『沖縄空手道の歴史』

琉球王国時代の武の検証

先日”沖縄伝統空手”に関するインタビュー記事を書くお仕事をさせて頂いた。

私自身の父や叔父を題材にした記事だっただけあって、何だか自分のDNAに組み込まれた空手の魅力を、

もっと肉体に浸透させたい欲望に駆られた。

そんな時、ひょいと目の前に差し出された著書が今回の『沖縄空手道の歴史』(著者:新垣清氏)であった。

手元に届いた本を見てその分厚さに愕然となる・・・なんと約400ページもの大作である。

少し重い気持ちでめくった最初のページには琉球王朝時代の歴史からひもとく武の検証の壮大な世界が広がっていた。

まず第一章の”琉球王国”にこう記されている。

(日本空手の父としてもよい船越義珍によって「海南神技是空拳(海南の神技、これ空拳)」とうたわれた武道・空手。それは琉球王国と呼ばれていた沖縄において、中国武術と日本武術がミックスされ、日本本土に移入されることによって武道との整合を果たし、世界に飛躍した身体文化だ。)と。

つまり沖縄空手を語る時、かつて琉球と呼ばれた王国の歴史や地理的な要素がバックボーンにあり、

それに触れないことには何も語れないことが伝わってくる。

本書は沖縄が琉球王国という独立国という立場で、近隣の大国・中国との交易(冊封)を通して首里士族に中国武術のエッセンスが盛り込まれた”唐手”が導入されたことや、大和(本土)との交流を通して日本刀を始めとする武器や武士道の精神を取り入れながら、沖縄空手が確立されていく様子が解りやすく描かれている。

しかし王を守る首里士族階級は「二本差し」の「帯刀」が認められており、武器を持って隣国の脅威に備える姿勢は、日本本土の武士と同等だったらしい。

(現に首里手の始祖と言われる松村宗昆は、鹿児島滞在中に示顕流の奥義を伝授されたという言い伝えも残っている。)

つまり何も素手で闘う空手は、元々琉球を代表する武術だった訳ではないようだ。

空手が琉球で発達することになった決定的な出来事は慶長16年、薩摩侵略から2年後のこと、かつて王国と呼ばれた琉球は、薩摩より武器を所持することを禁じられてしまう。

筆者は第11章”禁武政策”においてこう書き記している

(中略:彼等が自らの吟持を再生しようとする段階において、素手の格闘技である空手という武術を、その原点として用いたとしたら言い過ぎであろうか(中略)緊迫した時世において、琉球の武士たちが自らの吟持を高めるために、修行されたものだとするのが正しいはずだ。)

つまり、空手とは武器もプライドも奪われた琉球の人々の最後の砦だった。

だからこそ、肉体のみを使う空手の技を極めるべく多くの優秀な武術者が生まれ、実際に後の沖縄空手を確立した武人の名や武勇伝も記録されている。

最後にこの本は、沖縄空手に興味のある方だけではなく、沖縄の歴史そのものに興味ある方にもオススメする。

よくステレオタイプな表現で、沖縄は様々な文化が混合された”ちゃんぷるー文化”だという言葉を見聞きするが、沖縄空手が発達して来た経緯も、様々な異国文化の流入や侵略という、ある種抑圧された時代背景から発生していることが感じ取れるからだ。

今もなお、連綿と受け継がれ、世界規模でその技が競われている”沖縄空手道”は、不遇の歴史を持ちながらも決して諦めない沖縄の精神を受け継ぎつつ、その負の歴史を昇華し続けているような気がしてならない。

レビュー書きを募集しており、これまた先月がっつり取り組んだ”沖縄空手”に関する本だったので無謀にも応募した。

有り難いことに書かせて頂けることになったのだけど、これが手強かった〜、汗。

かなり苦労しましたが、空手だけでなく沖縄の歴史も垣間見える内容になるよう

がんばりました;

よろしければご一読ください。

沖縄本レビュー

◎2012-03-10

『沖縄空手道の歴史』

琉球王国時代の武の検証

先日”沖縄伝統空手”に関するインタビュー記事を書くお仕事をさせて頂いた。

私自身の父や叔父を題材にした記事だっただけあって、何だか自分のDNAに組み込まれた空手の魅力を、

もっと肉体に浸透させたい欲望に駆られた。

そんな時、ひょいと目の前に差し出された著書が今回の『沖縄空手道の歴史』(著者:新垣清氏)であった。

手元に届いた本を見てその分厚さに愕然となる・・・なんと約400ページもの大作である。

少し重い気持ちでめくった最初のページには琉球王朝時代の歴史からひもとく武の検証の壮大な世界が広がっていた。

まず第一章の”琉球王国”にこう記されている。

(日本空手の父としてもよい船越義珍によって「海南神技是空拳(海南の神技、これ空拳)」とうたわれた武道・空手。それは琉球王国と呼ばれていた沖縄において、中国武術と日本武術がミックスされ、日本本土に移入されることによって武道との整合を果たし、世界に飛躍した身体文化だ。)と。

つまり沖縄空手を語る時、かつて琉球と呼ばれた王国の歴史や地理的な要素がバックボーンにあり、

それに触れないことには何も語れないことが伝わってくる。

本書は沖縄が琉球王国という独立国という立場で、近隣の大国・中国との交易(冊封)を通して首里士族に中国武術のエッセンスが盛り込まれた”唐手”が導入されたことや、大和(本土)との交流を通して日本刀を始めとする武器や武士道の精神を取り入れながら、沖縄空手が確立されていく様子が解りやすく描かれている。

しかし王を守る首里士族階級は「二本差し」の「帯刀」が認められており、武器を持って隣国の脅威に備える姿勢は、日本本土の武士と同等だったらしい。

(現に首里手の始祖と言われる松村宗昆は、鹿児島滞在中に示顕流の奥義を伝授されたという言い伝えも残っている。)

つまり何も素手で闘う空手は、元々琉球を代表する武術だった訳ではないようだ。

空手が琉球で発達することになった決定的な出来事は慶長16年、薩摩侵略から2年後のこと、かつて王国と呼ばれた琉球は、薩摩より武器を所持することを禁じられてしまう。

筆者は第11章”禁武政策”においてこう書き記している

(中略:彼等が自らの吟持を再生しようとする段階において、素手の格闘技である空手という武術を、その原点として用いたとしたら言い過ぎであろうか(中略)緊迫した時世において、琉球の武士たちが自らの吟持を高めるために、修行されたものだとするのが正しいはずだ。)

つまり、空手とは武器もプライドも奪われた琉球の人々の最後の砦だった。

だからこそ、肉体のみを使う空手の技を極めるべく多くの優秀な武術者が生まれ、実際に後の沖縄空手を確立した武人の名や武勇伝も記録されている。

最後にこの本は、沖縄空手に興味のある方だけではなく、沖縄の歴史そのものに興味ある方にもオススメする。

よくステレオタイプな表現で、沖縄は様々な文化が混合された”ちゃんぷるー文化”だという言葉を見聞きするが、沖縄空手が発達して来た経緯も、様々な異国文化の流入や侵略という、ある種抑圧された時代背景から発生していることが感じ取れるからだ。

今もなお、連綿と受け継がれ、世界規模でその技が競われている”沖縄空手道”は、不遇の歴史を持ちながらも決して諦めない沖縄の精神を受け継ぎつつ、その負の歴史を昇華し続けているような気がしてならない。